現場の足場選び、実は“感覚”で決めていませんか?

「クサビか枠組か」——。

多くの現場監督がこの判断で悩みます。

私も設計の仕事をしていて、何度も同じ質問を受けてきました。

「この規模なら枠組の方がいい?」「でもコストが…」

結論から言えば、建物の高さ・作業内容・法令要件の3点で決まります。

この記事では、

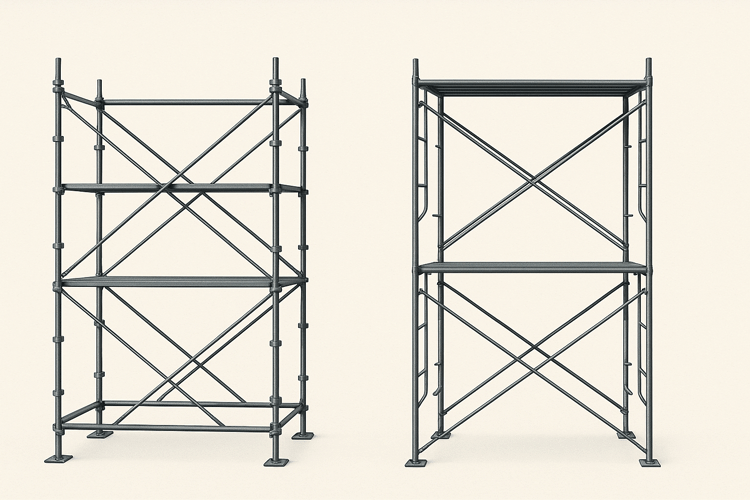

クサビ足場とは?現場が支持する理由

クサビ足場は「速さ」と「柔軟性」で住宅現場に選ばれる工法です。2023年以降の法改正で、さらに安全面が強化されました。(厚生労働省 足場からの墜落防止対策を強化します)

クサビ足場(くさび式足場)は、支柱の突起に部材をハンマーで打ち込んで緊結する構造。

通称「ビケ足場」や「一側足場」と呼ばれます。

特徴

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 組立・解体が早い | ハンマー1本で作業可能。一般的な目安として、住宅規模のクサビ式足場では、作業条件が整った場合に 0.4〜0.6人/坪程度 とされるケースがあります。 ※本数値は、仮設工業会の公開資料および実務事例を参考にした目安値であり、敷地条件・階数・人員構成により大きく変動します。 |

| 軽量・運搬しやすい | 一人でも持てる部材構成。運搬費を15〜20%削減できる事例も。 |

| 狭小地に対応 | 独立柱構造で、住宅街の改修や通路足場に最適。 |

| コスト削減 | 組立スピード=工期短縮=人件費カット。 |

| 耐震・耐風性 | 緊結構造により風圧時の変形が少ない。 |

労働安全衛生規則の2023年改正では、足場の点検・記録義務が強化されました。

これに加え、仮設工業会の技術指針では、狭小地など幅1m未満の足場でも二側構造を採用することが安全上望ましいとされています。

実際、私が2024年に対応した狭小地現場でも、二側化で揺れが大幅に減り、塗装業者からも「安心感が違う」と好評でした。

クサビ足場の種類と用途

くさび式足場にも用途別に複数のタイプがあります。住宅・中層・大規模修繕での使い分けを整理しました。

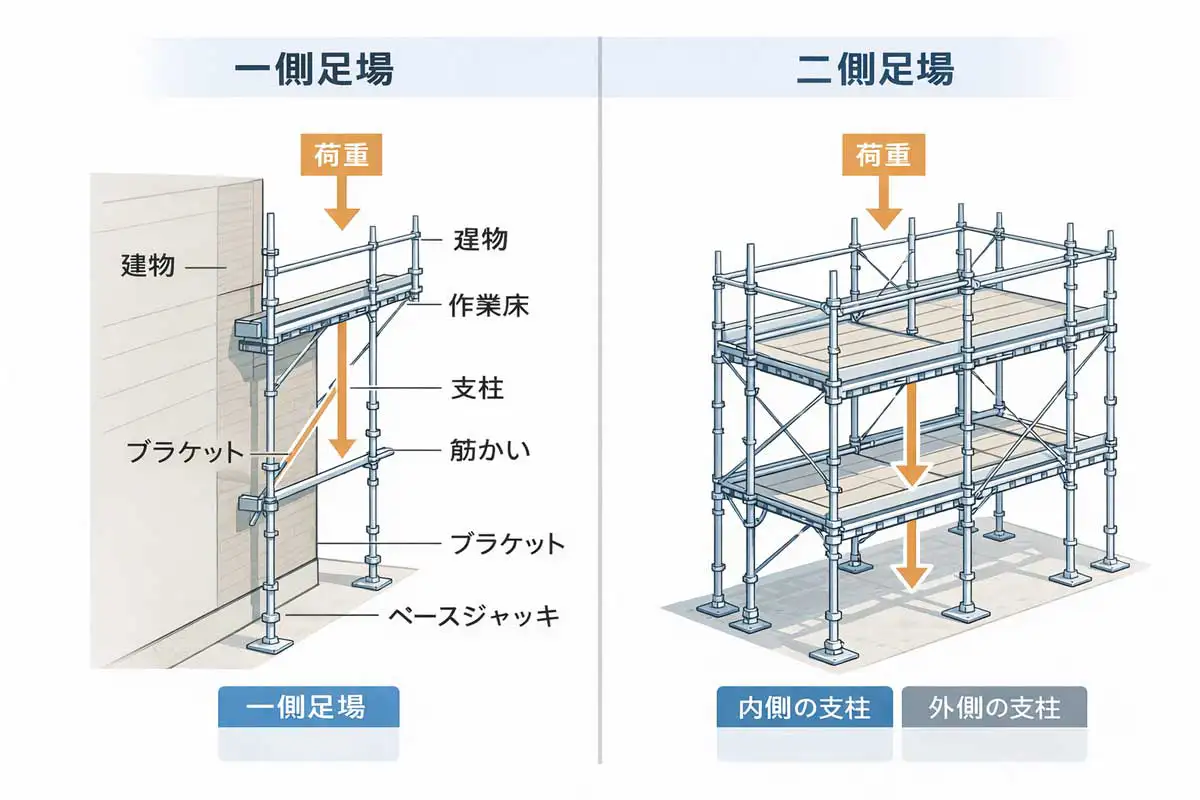

1, 一側足場(いっそくあしば)

- 支柱が片側のみ。壁際施工に強い。

- 外壁塗装・住宅修繕など軽作業・狭小地向け。

- 高さ5m以上の足場では、転倒防止のために「壁つなぎ」または「控え」を設けることが労働安全衛生規則(第570条)で義務付けられています。

また、仮設工業会の技術指針では、作業条件によって二側構造や補助支柱の設置を推奨しています。

実務では、2階建て住宅の南面塗装で「一側足場+控え補強」を採用するケースが多いです。

2, 二側足場(にそくあしば)

- 支柱が両側にある安定型。

- 荷重分散に優れ、中層マンション・改修工事に適しています。

- 単管足場」資料(一般社団法人仮設工業会 教育出版物)では、建地間隔1.8m以下・布ピッチ1.5m以下が標準。

3, メーカー別規格と仕様

| メーカー | 特徴 | 対応高さ |

|---|---|---|

| 信和「キャッチャー」 | 高精度くさびジョイント/溶融亜鉛メッキ | 45mまで補強なし可 ※メーカー技術資料に基づく特定条件下での最大使用高さ。

|

| 平和技研「ビケステージ」 | 脚部ジャッキの水平調整が容易/安全柵一体型 | 30m級 |

| 中央ビルト工業 | アルミ支柱仕様も展開/軽量で住宅改修向き | 20m級 |

枠組足場との違いと選定ポイント

枠組足場は中高層建築に強く、法的要件も厳格です。クサビ式との違いを理解すると、見積や施工計画の精度が上がります。

| 比較項目 | クサビ足場 | 枠組足場 |

|---|---|---|

| 組立方式 | くさびで打ち込み | ピン・クランプで固定 |

| 対応建物 | 低層・中層・狭小地 | 中高層・RC造 |

| 耐荷重 | 中程度(200kg/m²前後) | 高耐荷重(300kg/m²以上) |

| 運搬性 | 軽量・小型 | 重量・大型 |

| 必要資格 | 5m以上で主任者選任 | 常時主任者必須 |

| 騒音 | 打撃音あり | 比較的静音 |

法令ポイント(労働安全衛生法 第14条)

高さ5m以上の足場では「足場組立等作業主任者」の選任が必須。

また、2023年改正で点検者氏名の記録・保存義務(第567条)が追加されました。

現場監督は書面保存を怠ると、監査で指摘対象になります。

クサビ足場の法的基準(2025最新版)

2025年現在、足場の使用年数・点検義務・記録保存はすべて強化。仮設工業会指針の遵守が実質必須になっています。

使用年数の目安

- 一般的に、仮設足場材は10年前後を目安に寿命を検討する現場が多く、使用頻度や環境条件により短くなる場合もあります。

- 仮設工業会の技術指針では、腐食・変形・割れなどの損傷が見られる部材は使用を中止し、速やかに交換することが推奨されています。

点検と記録義務(安衛則 第563条)

- 組立前・組立後・使用中の3段階点検が義務。

- 足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する。

私の事務所では、点検票をExcelで作成し、PDF化して現場とクラウド共有。監査時もスムーズでした。

組立時の基準(労働安全衛生規則)

- 作業床幅:40cm以上(労働安全衛生規則 第2編第10章「通路、足場等」第563条)

- 隙間:3cm以内

- 高さ2m超:手すり設置必須

チェックリスト|用途別の選び方

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 建物高さ | 5m以上=主任者必須 |

| 周囲スペース | 狭小地=クサビ式一択 |

| 荷重条件 | 重作業=枠組足場が安全 |

| 工期 | 短期=クサビ式有利 |

| 資材調達 | メーカー混在NG(適合証明不一致) |

異なるメーカーの部材を混用すると、設計上の性能が保証されず、仮設工業会の適合証明の対象外となります。

適合証明はメーカーごとの構造試験結果に基づいており、混用する場合は構造耐力を再確認する必要があります。

詳細: 参考資料

3-in-1 横長クリップボード 防水&夜間対応(ストラップ付き)

野外の足場管理・点検時に最適な、防水仕様の横長クリップボードです。雨や雪でも書類を守りながら記入でき、収納スペースに書類や小物をまとめて持ち運べます。

低照度ではスマホのライト(フラッシュ)を収納部で活用して手元を照らす使い方も可能。調節可能なストラップ付きで両手を空けやすく、巡回・検査・屋外作業に向きます。

厚手PVC素材で耐久性に配慮され、A4書類の管理にも便利です。

クサビ式足場の積算を“3分で見える化”

見積書を手計算で作るより、Excelで歩掛と回送を分けて管理する方が確実です。

現場条件ごとの違いを数字で整理できると、説明や是正対応もスムーズになります。

クサビ式足場の積算を“3分で見える化”

【無料DL/購入版】歩掛&原価管理テンプレート(Excel対応)

足場の見積りで「人件費の誤差」や「回送費の抜け」に悩んでいませんか?

このテンプレートは、クサビ式足場の積算と原価管理を一括で自動計算できる実務ツールです。

- 歩掛シート:組立・解体・職長単価を入力して人件費を自動算出

- 回送シート:距離・便数・単価を入力するだけで回送費を自動計算

- 集計トータル:人件費+回送費+安全経費を自動合算して総額表示

- マニュアル付き:入力例・操作説明つきで初心者でも安心

目的:

現場で使える「根拠ある見積り」を誰でも再現できるように設計。

距離・階数・狭小地などの条件を入力するだけで、見積りの精度と再現性を両立します。

無料版: A4印刷対応・基本機能つき

有料版: マクロ自動集計・案件別保存・グラフ出力(予定)

※ GA4 イベント「download」を自動計測(GTM / gtag 両対応)

FAQ:よくある質問

| Q | A |

|---|---|

| Q1. クサビ足場の安全性は? | 適正な施工と緊結部の打撃確認が行われていれば、クサビ足場の安全性は非常に高くなります。ただし、緊結部の点検・打ち込みが不十分な事例が、足場関連の事故原因として 多く報告されています。 |

| Q2. 台風・地震の後は | 強風・地震の後は足場の安全点検が必要です。 労働安全衛生規則第567条では、「強風・大雨・地震などの悪天候の後には足場を点検し、異常があれば補修すること」が定められています。 また、仮設工業会などの安全指針では、風速10〜15m/s以上や震度4程度を目安に点検・シートの取り外し・緊結部の再確認を行うことが推奨されています。 |

| Q3. 中古部材は使えますか? | 中古部材の使用自体を禁止する法令はありませんが、労働安全衛生規則第563条により、足場使用前・使用中には点検を行い、異常のある部材は直ちに補修・交換することが義務付けられています。 また、仮設工業会の技術基準では、腐食・変形・亀裂のある部材を使用しないこと、点検記録を適切に残すことが推奨されています。 |

| Q4. 一側足場は住宅で使える? | 可。ただし5m超なら控えや控え支柱が必要。 |

| Q5. 混用したらどうなる? | 認定外構造となり保証対象外。メーカー仕様と異なる組合せは禁止。 |

お勧め記事

まとめ:選び方が変われば現場が変わる

まとめの5点

- クサビ足場は速さ・柔軟性・コスパが最大の魅力。

- 枠組足場は高耐荷重・中高層対応で使い分けが鍵。

2025年の改正により、足場の点検と記録保存は一層重視されています。労働安全衛生規則では、足場の安定性を確保するための措置がより重視されており、これを踏まえて 仮設工業会の技術指針では、条件に応じて二側構造の採用が望ましいと示されています。技術指針自体は法律ではありませんが、実務上は 監査・是正指摘・訴訟リスクを判断する重要な基準として扱われるため、現場計画や設計時には十分な配慮が必要です。

- 足場部材のメーカー混用は原則NGであり、適合証明の確認は必須です。また、足場の選定や点検では、判断を個人の経験に頼らず、基準を共有し記録として残す仕組みを整えることが、是正指摘や責任問題を防ぐ重要な対策となります。

「法令の条文は分かるけれど、実務でどう使うかが不安」 という現場監督・安全管理担当者に向けた、確認用の実務書です。

- 安全管理体制・安全衛生教育・点検や是正の考え方など、労働安全衛生法の基本事項を実務目線で整理

- 労基署への報告書、各種届出、安全衛生規程のひな形・記載例を豊富に掲載

- 令和7年の法改正・関連省令・ガイドラインに対応し、最新の実務判断を確認できる

- 令和7年1月1日から義務化された労働安全衛生関係の電子申請についても分かりやすく解説

私はこの本を、「法令の最終確認をするときの裏取り資料」として使っています。 条文だけで判断するのではなく、 「監査や是正の場面で、どう見られるか」を整理したいときに、 一度立ち止まって確認できる一冊です。

また、QRコードを使って本文を音声で聴けるため、 通勤中や移動時間にインプットできる点も、忙しい現場担当者には助かります。

次の疑問:「足場の点検をする時のポイントは?」

足場点検の完全ガイド|現場監督・職長のための実務&法的チェックリスト

現場はいつも時間との勝負ですが、

「速く、正しく、安全に」こなすことこそがプロの誇りです。

私も毎日の図面づくりの中で、

“ほんの少しの確認”や“正しい材料選び”が大きな事故防止につながることを実感しています。

このブログを通じて、

あなたが 安全を守りながら効率的に働ける ヒントを得られたなら本当にうれしいです。

今日も一日、安全第一で。

そして「ISHIDA DESIGN OFFICE」の記事が、

あなたの現場に寄り添う良き相棒になれますように。

※第1回更新日:2025年11月10日

※第2回更新日:2025年12月29日 コードの修正

※第3回更新日:2025年12月30日 記事の変更

「※最終更新日:2025年12月30日」

________________________________________

👤この記事の執筆者/監修

ISHIDA DESIGN OFFICE

代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)

• 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数・仮設設計技術者

• 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆

仮設設計・CAD作図・構造チェックのご依頼はこちら:

ISHIDA DESIGN OFFICE 公式サイト