- 0.1 導入|組み立て“順番”を間違えると、全部がズレます

- 0.2 前提と用語

- 0.3 クサビ式足場の組立手順(最短で安全に組む5ステップ)

- 0.3.1 ステップ1:地盤・敷板・ジャッキベース(ここが傾くと全部がズレる)

- 0.3.2 シンワ測定 ブルーレベル Basic 300mm(マグネット付)

- 0.3.3 ステップ2:支柱建て・仮固定(最初の倒れを起こさない)

- 0.3.4 ステップ3:水平材・筋交い・先行手すり(床より先に“守り”)

- 0.3.5 無料PDF:組立チェックリスト(2025)

- 0.3.6 【無料PDF】クサビ足場 組立チェックリスト(2025年度版)

- 0.3.7 ステップ4:作業床(布板)+ロック(“落ちる床”を作らない)

- 0.3.8 ロングチップ 建設用マーキングペン 12本セット(防水・3色)

- 0.3.9 ステップ5:上層展開・壁つなぎ・昇降設備(上へ行くほど倒壊リスク)

- 0.4 組立中のNG例

- 0.5 点検・記録・教育(毎日/週次/悪天候後)

- 0.6 部材一覧・互換・仕様(先行手すり/壁つなぎの要点)

- 0.7 ケーススタディ:最上層の壁つなぎ不足→横揺れが出た

- 0.8 クサビ式足場 組立チェックリスト【無料ダウンロード】

- 0.9 よくある質問

- 0.10 まとめ 安全で再現性のあるクサビ式足場をつくるために

- 1 参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーのみ)

導入|組み立て“順番”を間違えると、全部がズレます

現場を一周したとき、「図面は合ってるのに、なんか怖い…」って感じる瞬間ありませんか。

私はあれ、だいたい “組み立ての順番” か “壁つなぎの密度” に原因があることが多いです。

クサビ式足場は「速い・軽い・狭小に強い」反面、

先行手すりが遅れた、壁つなぎが端部で足りない——この2つだけで、墜落と倒壊の確率が一気に上がります。

この記事は、積算の話は横に置いて、組立の正解ルート(手順)+点検・記録に集中します。

監督のあなたが「現場を静かに終わらせる」ための、現場運用の形に落とし込みます。

現場で使用できるチェックリスト

現場で「確認漏れ」を減らすために、 私が実際の案件で使っている形に寄せた

無料PDF:クサビ式足場 組立チェックリスト(2025年度版) を用意しています。

「朝の5分点検」「是正→再開の流れ」 「写真・署名欄」まで含めた、現場用1枚です。

※営業メールは送りません。PDF送付のためだけに使用します(解除OK)

前提と用語

要約:この記事は“くさび緊結式足場”の組立に限定します。

まず資格配置と混用NGを押さえるだけで、事故の芽をかなり潰せます。

この記事の対象

- 対象:くさび緊結式足場(クサビ式足場)

- 想定読者:現場監督 、足場組立作業者、足場図面作成者(管理・図面確認が主戦場)

- 前提:有資格者の指導監督下で実施(作業主任者/特別教育の運用)

※実作業の詳細は、必ず現場の施工計画・元請協議・メーカー施工要領に従ってください。

用語

- 先行手すり:上層へ行く前に先に付ける手すり。ここが遅れると墜落が増えます。

- 壁つなぎ:足場と建物を固定して倒壊を止める部材。端部と最上層が弱点。

- 巾木(幅木):工具・資材の落下防止。第三者災害対策の要。

- 筋交い(斜材):揺れとねじれを止める。

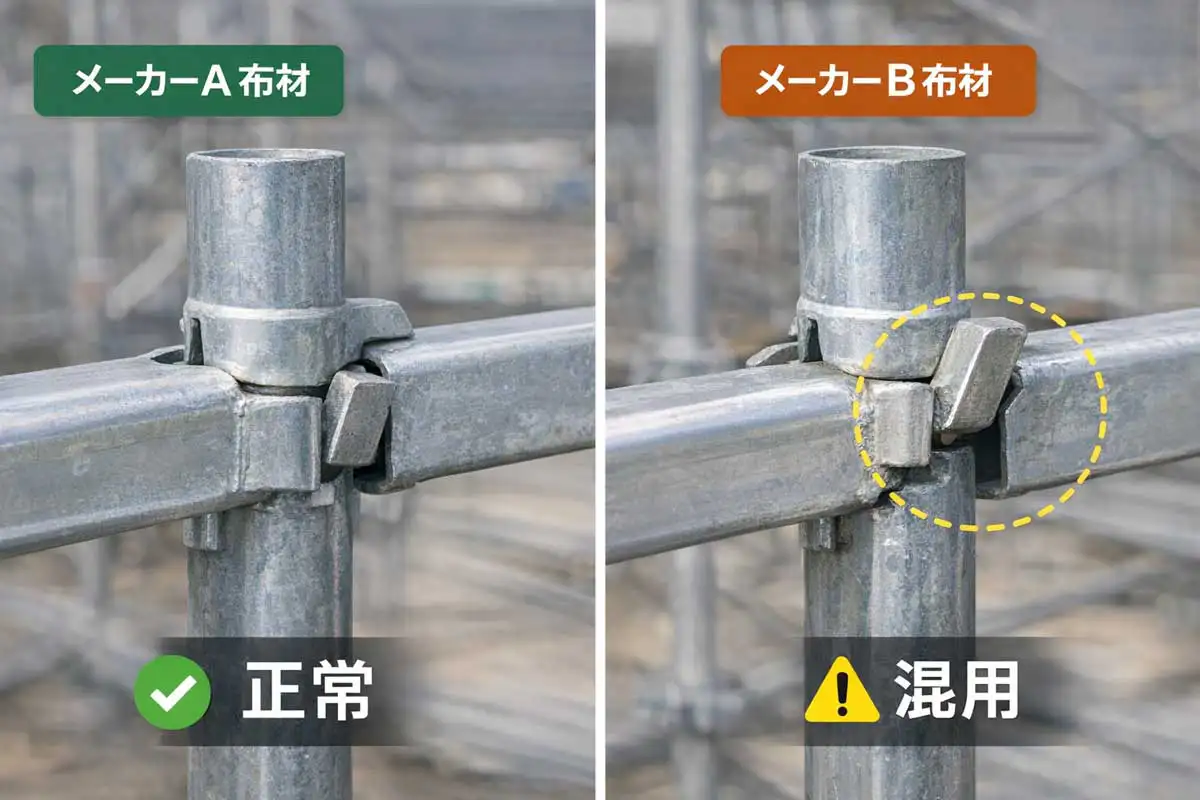

- 混用禁止:メーカーが違う部材を混ぜるのは原則NG(承認条件・寸法・緊結精度がズレます)。

ここだけ強めに言います:混用は“監督側が負ける”

現場で「一見ハマるからOKでしょ」は危険です。

事故が起きたとき、責任の矢面に立ちやすいのは “組んだ人”より“OK出した側(管理側)” です。

私は見積・計画段階でここを先に潰します。混用は“最初に止める”が正解です。

クサビ式足場の組立手順(最短で安全に組む5ステップ)

要約:組立の基本線は「地盤→支柱→ねじれ止め→先行手すり→床→上層→壁つなぎ→点検」です。

事故はだいたい「先行手すりの遅れ」か「壁つなぎ不足」に収束します。

私の現場メモ:手戻りが一番出るのは、手すりの仕様と壁つなぎピッチ を最初に握ってない時です。

ここが曖昧だと、組んだ後に全部やり直しになります。これ、現場の空気が一気に悪くなります。

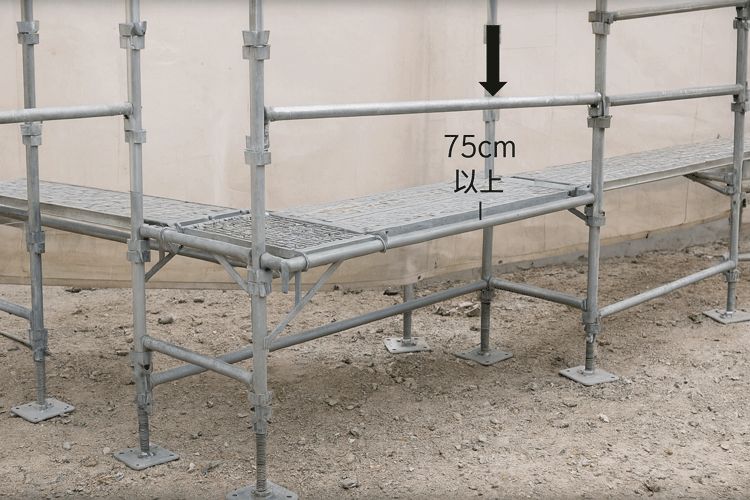

ステップ1:地盤・敷板・ジャッキベース(ここが傾くと全部がズレる)

- 整地 → 敷板 → ジャッキベース据付

- 水平器で確認(沈下しそうなら敷板増し・地耐力対策)

監督のチェック(ここだけ見ればOK)

- 敷板が不足していないか(沈下が出る地盤か)

- ジャッキの据えが“効いてる”か(浮き・めり込み)

- 最初の水平が取れているか(後工程のズレの元)

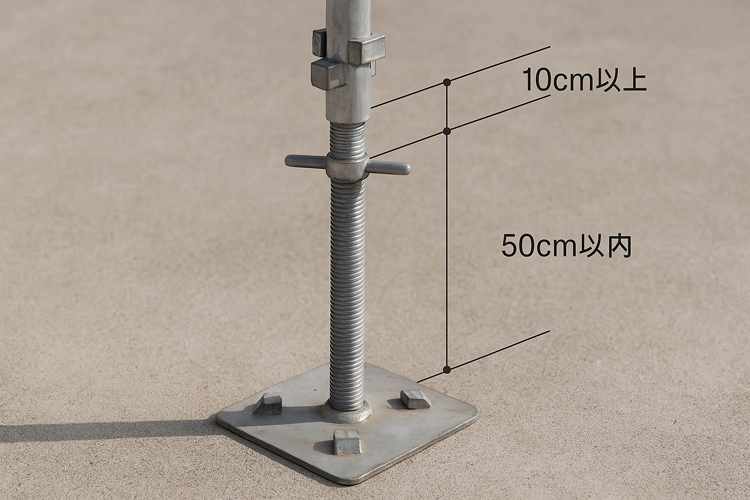

- 支柱はジャッキベースから10cm以上、50cm以内を目安に設置し固定

シンワ測定 ブルーレベル Basic 300mm(マグネット付)

足場工事の水平確認に最適な、マグネット付き300mm水平器。見やすい大型気泡管(クリアブルー溶液+ホワイトライン)で視認性が高く、測定面はV字溝付きでパイプ測定にも対応。ボックス型でケガキもしやすく、現場での使い勝手が良い一本です。

感度:0.5mm/m(=0.0286°)

ステップ2:支柱建て・仮固定(最初の倒れを起こさない)

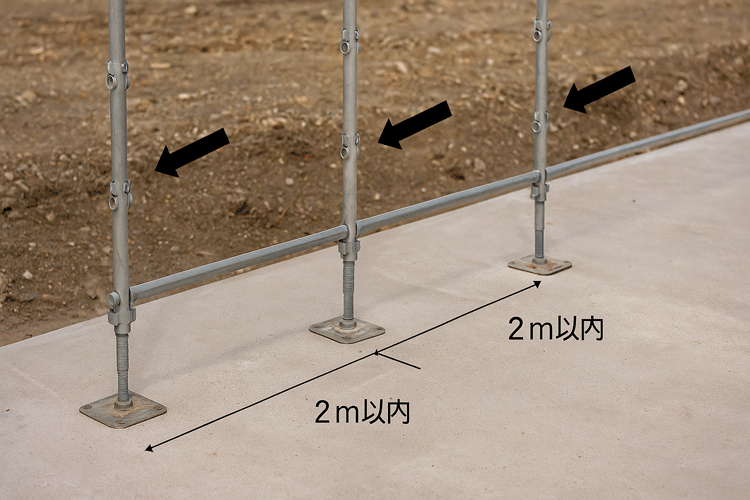

- 支柱を立てたら 通り・鉛直 をその場で取る

- 支柱は2m以内の間隔で垂直に建て、根がらみ材で相互に連結

- 初期は倒れやすいので 仮筋交いで仮固定

“焦って上へ”が始まると、事故の入口です。

ステップ3:水平材・筋交い・先行手すり(床より先に“守り”)

- 水平材で ねじれ止め

- 筋交いで 剛性確保

- そして 手すりを前倒し(上層に進む前に付ける)

「床より先に手すり」。これだけで現場の安心感が変わります。

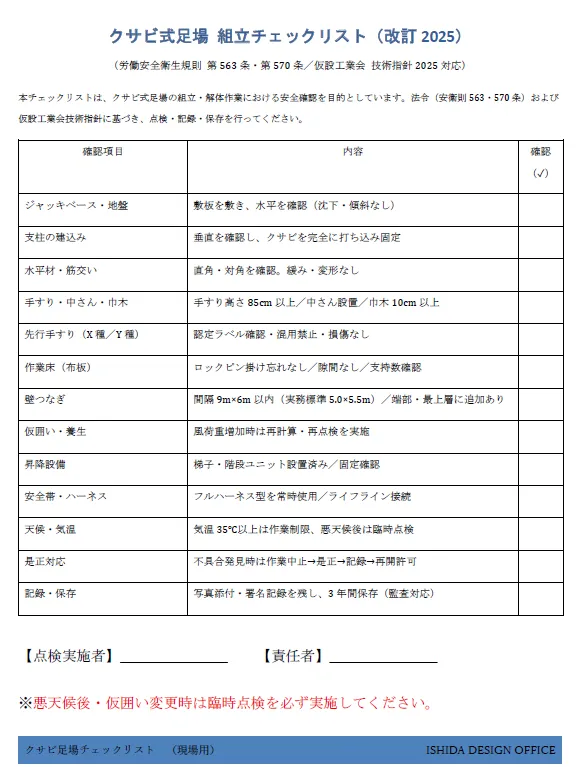

無料PDF:組立チェックリスト(2025)

無料PDF:組立チェックリスト(2025) を、この5ステップ順に合わせて作っています。

【無料PDF】クサビ足場 組立チェックリスト(2025年度版)

「確認→是正→記録→保存」を現場で回すための実務用1枚。 A4印刷/スマホ保存OK。

※営業メールなし(PDF送付のためだけに使用/いつでも解除OK)

- 点検項目を現場全員で共有できる

- 不具合→是正→再開の流れが明確

- 写真+署名記録で監査にも対応

※登録後、確認メールのボタンを押すだけでダウンロードできます

ステップ4:作業床(布板)+ロック(“落ちる床”を作らない)

- 布板設置後、ロックの掛かりを指差し確認

- 隙間・支持点不足・ガタつきは即是正

監督のSTOPライン(止める基準)

- 端が浮く/ガタつく → その場で止める(“一回だけ”が一番危ない)

- ロックが見えない → 見えるまで確認(見えない=確認してないと同じ)

ロングチップ 建設用マーキングペン 12本セット(防水・3色)

深い穴・狭い場所でも正確にマーキングできるロングチップ仕様の大工用マーカーペン。 ドアロック取り付け部、木工の下穴、設備・建設現場のマーキング作業など、 通常のペンでは届きにくい箇所で威力を発揮します。 防水・速乾性の油性インクで、屋外作業にも対応します。

- ロングチップ設計:深穴・奥まった位置でも書きやすい

- 防水・速乾:屋外・木工・建設現場向け

- 3色セット:黒・赤・青で用途別に使い分け

- 補充式:マーカーペン6本+インク6本

現場で「ペン先が届かない」「線がにじむ」ストレスを減らしたい方におすすめです。

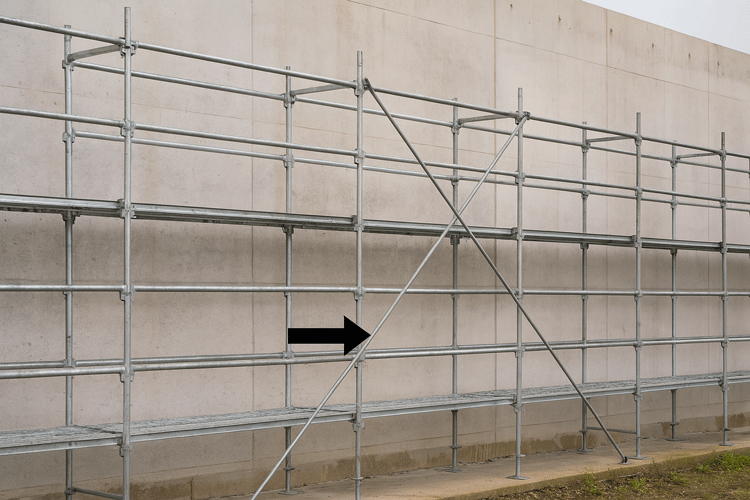

ステップ5:上層展開・壁つなぎ・昇降設備(上へ行くほど倒壊リスク)

- 上層は 1層ずつ(同時作業を避ける)

- 壁つなぎは所定ピッチ+端部・最上層は増設

- 垂直移動は 梯子 or 階段ユニット(よじ登り禁止)

端部・最上層が“薄い”まま進んでいないか

養生(メッシュ・シート)が入った/変わった → 条件変更=再確認のトリガー

昇降が固定されているか(落下より先に「移動」が危ない)

組立中のNG例

現場で本当に出る4つに絞って、是正の流れまでセットで覚えるのが一番強いです。

よくあるNG(この4つだけ覚えてください)

| NG | 何が起きる? | 現場のサイン |

|---|---|---|

| 布板ロック未掛け | 板ズレ・落下 | 端が浮く/ガタつく |

| 手すり・中さん欠落 | 墜落 | “一瞬なら…”が地獄 |

| クサビ半掛かり | 抜け・変形・倒壊 | 叩いた音が軽い |

| 壁つなぎ不足(端部・最上層) | 横揺れ→緩み→崩れ | 風で足場が“鳴る” |

私の経験だと、ヒヤリの直前は 「足場が鳴る」「床が微妙に動く」 です。

その時点で止めれば、事故にならないことが多いです。

是正フロー(この順番だけ)

作業中止 → 責任者点検 → 是正 → 記録(写真+署名) → 再点検 → 再開

「是正した」は口頭だと残りません。

写真+チェック表+署名が、監査・労基署対応であなたを守る“盾”になります。

法的根拠と技術基準

労働安全衛生規則 第563条

→ 「作業床・手すり・開口部の点検と記録の義務」

→ 「墜落防止措置(手すり高さ85cm以上+中さん設置)」厚生労働省 改正資料(2023年)

→ 手すり高さ85cm以上+中さん必須/仮設工業会技術指針と整合。仮設工業会 技術指針(2025年版)

→ クサビ緊結部の完全固定・先行手すりの早期設置を明記。

これらの基準に従っていない状態で作業を続けると、

労働基準監督署による是正勧告・作業停止命令の対象となります。

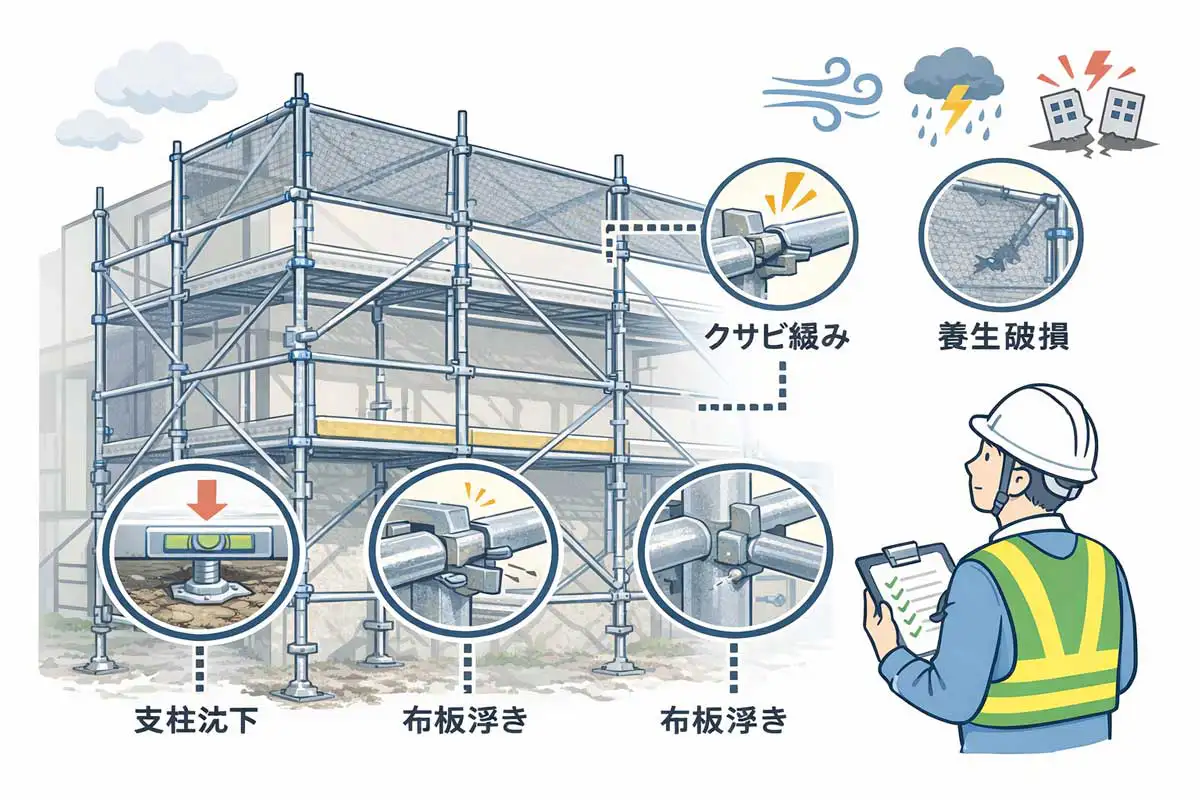

点検・記録・教育(毎日/週次/悪天候後)

要約:点検は“おまけ”じゃなく、組立の一部です。

記録は事故が起きた時にあなたを守る「盾」になります。

日常点検(毎朝5〜10分で終わる形)

- 手すり・中さん:緩み/欠落

- 作業床:ロック、支持点、隙間

- クサビ:半掛かり、緩み

- 壁つなぎ:所定ピッチ、端部

- 通路・梯子:破損、滑り、妨げ

週次点検(構造+外装+風荷重)

メッシュシート・養生がある現場は、ここが本番です。

強風後は臨時点検を追加(“外装が変わったら条件が変わった”扱い)。

悪天候後点検(強風・豪雨・地震)

- 支柱沈下

- 布板浮き

- クサビ緩み

- 養生破損

監督の“最低限残すべき証拠セット”

- 全景写真(四方+上部)

- 要所写真(壁つなぎ/布板ロック/昇降固定)

- 点検表+署名

- 是正履歴(いつ・どこを・どう直したか)

3-in-1 横長クリップボード 防水&夜間対応(ストラップ付き)

野外の足場管理・点検時に最適な、防水仕様の横長クリップボードです。雨や雪でも書類を守りながら記入でき、収納スペースに書類や小物をまとめて持ち運べます。

低照度ではスマホのライト(フラッシュ)を収納部で活用して手元を照らす使い方も可能。調節可能なストラップ付きで両手を空けやすく、巡回・検査・屋外作業に向きます。

厚手PVC素材で耐久性に配慮され、A4書類の管理にも便利です。

部材一覧・互換・仕様(先行手すり/壁つなぎの要点)

要約:部材は“同一システム”で揃えるのが基本です。

先行手すりと壁つなぎは、設計段階で握っておくほど手戻りが減ります。

最低限押さえる部材(管理側のチェック用)

| 部材 | 役割 | 監督側のチェック |

|---|---|---|

| 支柱・布材 | 骨組み | 変形・亀裂・摩耗 |

| 筋交い | 揺れ止め | 欠落・緩み |

| 先行手すり | 墜落防止 | 認定・適合品/混用NG |

| 壁つなぎ | 倒壊防止 | 端部・最上層の密度 |

| 布板(床) | 作業床 | ロック・隙間・支持点 |

| 巾木・養生 | 落下防止 | 外周の欠落 |

佐藤さん向け実務:私は見積・計画段階で、

「先行手すりは何を使う?」→「壁つなぎはどのピッチ?」 を先に確定させます。

ここが決まると、現場が静かになります(ムダな議論が減る)。

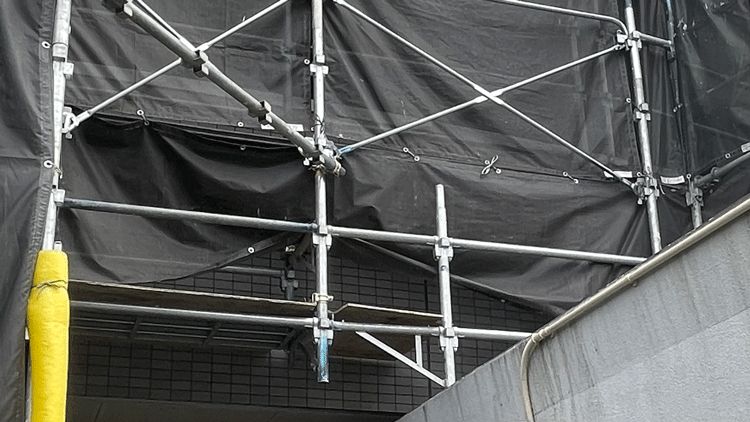

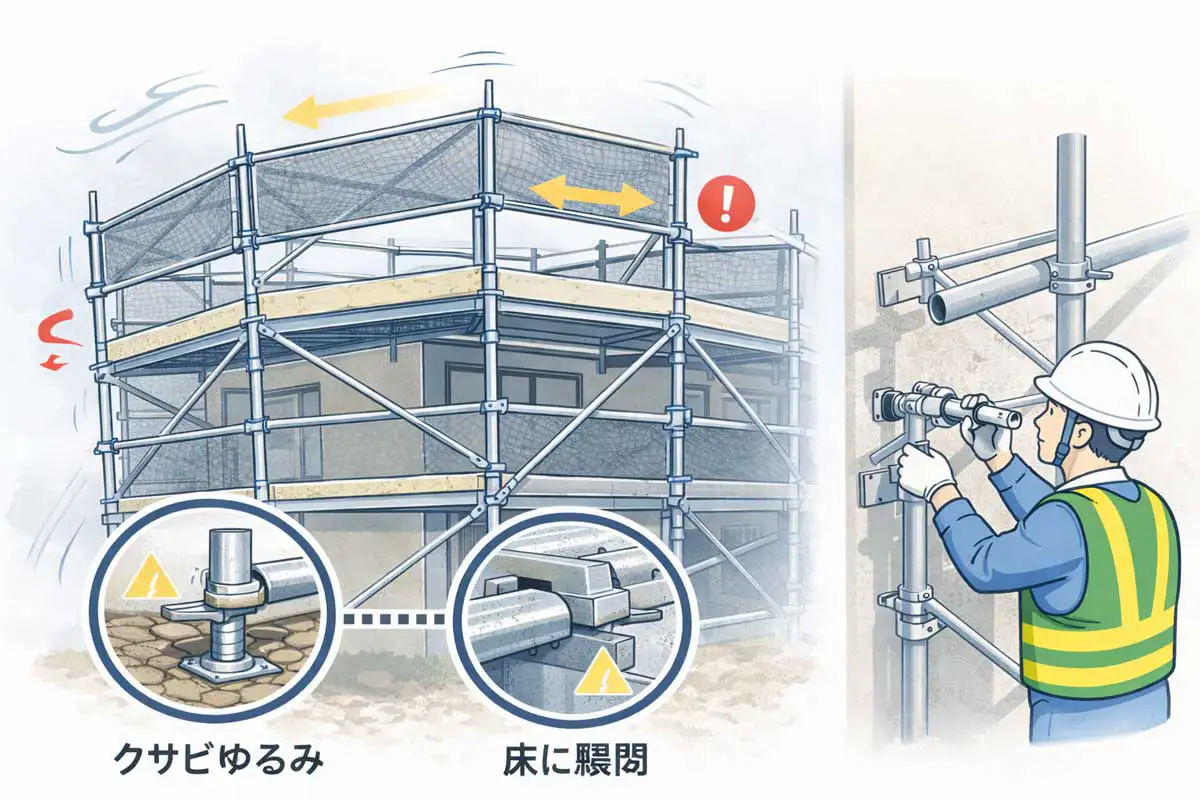

ケーススタディ:最上層の壁つなぎ不足→横揺れが出た

早期に気づけば、倒壊や墜落の手前で止められます。

- 現象:強風時に上層が横揺れ → クサビが緩む → 床に隙間

- 原因:端部・最上層の壁つなぎが薄い/養生条件の変更が共有されていない

- 是正:壁つなぎ増設+筋交い見直し+全緊結部の再点検

- 再発防止:「養生変更=構造再確認のトリガー」 をルール化

クサビ式足場 組立チェックリスト【無料ダウンロード】

PDFの内容(抜粋)

| 確認項目 | 主なチェック内容 |

|---|---|

| ジャッキベース・地盤 | 敷板・水平確認・沈下なし |

| 手すり・中さん・巾木 | 高さ85cm以上/巾木10cm以上 |

| 壁つなぎ | 9m×6m以内(実務5.0×5.5m標準) |

| 安全帯・ハーネス | 常時フルハーネス使用 |

| 記録・保存 | 写真+署名を残し3年間保存 |

(※PDFはA4サイズで印刷し、現場でそのまま使えます)

現場でそのまま使える「クサビ足場組立チェックリスト(2025年度版)」無料PDF

現場で事故ゼロを目指すには、

「点検と記録を習慣化すること」 が何より重要です。

多くのヒヤリ・ハットは、

「確認漏れ」「記録不足」といった 小さな油断 から起きています。

仮設工業会 技術指針(2025年改訂) と

労働安全衛生規則(第563条・第570条) に基づき、

現場でそのまま使える

「クサビ式足場 組立チェックリスト(2025年度版)」 を作成しました。

このチェックリスト1枚で、

- 作業前の点検項目を現場全員で共有

- 不具合発見 → 是正 → 再開許可までの流れを明確化

- 写真+署名記録で監査・是正対応にもそのまま使用可能

現場監督・職長・足場組立業者にとって、

「自社の安全管理を見える化する必須ツール」 です。

メールアドレス登録後、確認メールのボタンを押すだけで受け取れます。

営業メールは送りません。PDFを確実にお届けするためだけに使用します(いつでも解除OK)。

- 「確認 → 是正 → 記録 → 保存」までを一連の点検として回せる

- 悪天候後・変更後の“点検理由”が書きやすい

- A4印刷/スマホ保存どちらも対応

※クリック計測はGA4イベント「download」を想定(GTM/設計に合わせて調整OK)

よくある質問

まとめ 安全で再現性のあるクサビ式足場をつくるために

2,事故は2つに収束:先行手すりの遅れ/壁つなぎ不足(端部・最上層)

3,NGは4つだけ徹底:布板ロック、手すり欠落、半掛かり、壁つなぎ不足

4,点検と記録が“盾”:写真+点検表+署名+是正履歴

5,チェック表で仕組みにする:安全と段取りが同時に回り出す

最後にひとこと。

現場監督って、トラブルが起きないほど評価されにくい仕事なんですよね。

でも私は、事故ゼロで終わった現場の静けさが一番好きです。

この記事とチェックリストが、佐藤さんの現場で「ムダな手戻り」を減らして、安全とコスト削減と段取りのスムーズさにつながれば本当に嬉しいです。

また引っかかったら、いつでもこの記事に戻ってきてください。私は“味方側”で書いています。

参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーのみ)

- 労働安全衛生法/労働安全衛生規則(墜落防止・点検記録 等)

- 一般社団法人 仮設工業会:くさび緊結式足場の技術資料・安全指針(最新版)

- 主要メーカーのシステム承認・適合証明・施工要領書(混用禁止・仕様確認)

※最終更新日:2025/12/27

【更新履歴】

- 2025/12/27:構成を「組立手順+点検」に集中、積算パートを分離

- 2025/11/10:点検・記録の項目を追加

- 2025/08/01:先行手すり/壁つなぎの注意点を追記

この記事の執筆者/監修

👤この記事の執筆者/監修

ISHIDA DESIGN OFFICE

代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)

• 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数・仮設設計技術者

• 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆

仮設設計・CAD作図・構造チェックのご依頼はこちら:

ISHIDA DESIGN OFFICE 公式サイト