- 1 クサビ足場の耐用年数と点検・メンテナンス完全ガイド【2025年最新版】

- 2 1. クサビ足場の「耐用年数」をどう考えるか

- 3 2. 法令と税務上の「耐用年数」の違い

- 4 3. 耐用年数を縮める4つの劣化要因

- 5 4. クサビ足場の点検方法|日常・定期・特別点検

- 6 5. メンテナンスと保管のコツ|寿命を「伸ばす」ためにできること

- 7 6. ケーススタディ:寿命を読み違えた現場/守り切った現場

- 8 7. ダウンロード資料と現場ツールの使い方(CTA)

- 9 8. FAQ(3〜6)

- 10 内部リンク

- 11 9. まとめ|安全とコストを両立する「耐用年数」の考え方

- 12 参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーなど)

- 13 👤この記事の執筆者/監修

クサビ足場の耐用年数と点検・メンテナンス完全ガイド【2025年最新版】

この記事は、クサビ足場を管理する現場監督・職長・仮設担当者、鳶職人の方向けに書いています。

「この支柱、まだ使えるのかな……?」

朝イチ、ラチェットの音を聞きながらクサビ足場を眺めていて、そんなモヤモヤを感じたことはないでしょうか。

“まあ大丈夫だろう”で流したくなるところですが、そこで一歩踏み込めるかどうかが、安全とコストの分かれ目です。

結論から言うと、クサビ足場には「法律で決められた耐用年数」はありません。

その代わりに、

を組み合わせて、「いつまで使うか」「どこで入れ替えるか」を判断していく必要があります。(Sugiko)

この記事では、私が実際に現場で見てきたクサビ足場の劣化例や点検のつまずきポイントを交えながら、

耐用年数の目安・点検方法・メンテナンス・交換基準まで、一気に整理していきます。

無料ダウンロード

クサビ足場「耐用年数チェックシート&点検記録テンプレ(PDF/Excel)」

無料PDFチェックシートをダウンロード

無料版 Excel(FREE)をダウンロード

(Excel用マニュアル)を見る

1. クサビ足場の「耐用年数」をどう考えるか

要約:クサビ足場には「何年で廃棄」といった法律の決まりはありません。

実務では「劣化状態」と「使用環境」を見ながら、8〜10年前後を一つの目安にしている現場が多い、というのが正直なところです。

使用年数の長い部材については、法令上の明確な年数基準はありません。

ただ、私が現場やレンタル会社で見てきた範囲では、おおよそ7〜10年ほど使用したロットをサンプリングして詳細点検や荷重試験を行う会社が多いのが実情です。(参照:足場の耐用年数について教えてください。)

1-1. 法律で「○年」と決まっているわけではない

まず大前提として、

クサビ足場の部材そのものに「使用期限○年」といった法定の使用年数はありません。

その代わりに、労働安全衛生法・安衛則では、

- 著しい損傷・変形・腐食のある部材の使用禁止

(参照: 安衛則 第560条(損傷・変形した部材の使用禁止) - 使用前・組立後・悪天候後などの点検義務

(参照: 安衛則 第570条(足場の点検義務)

が定められています。

「何年使ったからダメ」ではなく、

「今の状態で安全に使えるか」が常に問われているイメージです。

1-2. 実務上よく使われる「ざっくり目安」

現場の感覚としては、次のようなレンジで考えているケースが多いです(あくまで“目安”)。

| 種類・状態 | 使用年数の目安(レンジ) | コメント |

|---|---|---|

| 新品〜状態良好なクサビ足場一式 | 〜8年程度 | 通常環境・適切保管前提 |

| 使用頻度が高い・外部保管が多い部材 | 5〜7年程度 | サビ・変形が出やすい |

| 海沿い・工業地帯など腐食が強い環境 | 3〜5年程度 | 早めの入れ替え推奨 |

| 劣化が目視で分かるもの(曲がり・腐食) | 年数に関係なく即交換 | 「年数」ではなく状態で判断 |

私の肌感では、「10年近くノーメンテで回しているヤード」は、どこかで大きな是正が一気に来る危険ゾーンです。

逆に、7〜8年目あたりから少しずつ入れ替えている会社は、監査でもトラブルが少ない印象があります。

2. 法令と税務上の「耐用年数」の違い

要約:法令上は “状態” を見て判定、税務上は “減価償却の年数” が3年の目安になっています。

この2つをごちゃ混ぜにすると、「まだ使えるのに全部買い替え」「ボロボロなのに使い続ける」といった極端な運用になりがちです。

(参照:足場の耐用年数は?安全性確保のために知っておくべきこと)

2-1. 労働安全衛生法・安衛則の考え方

安衛則では、足場について、

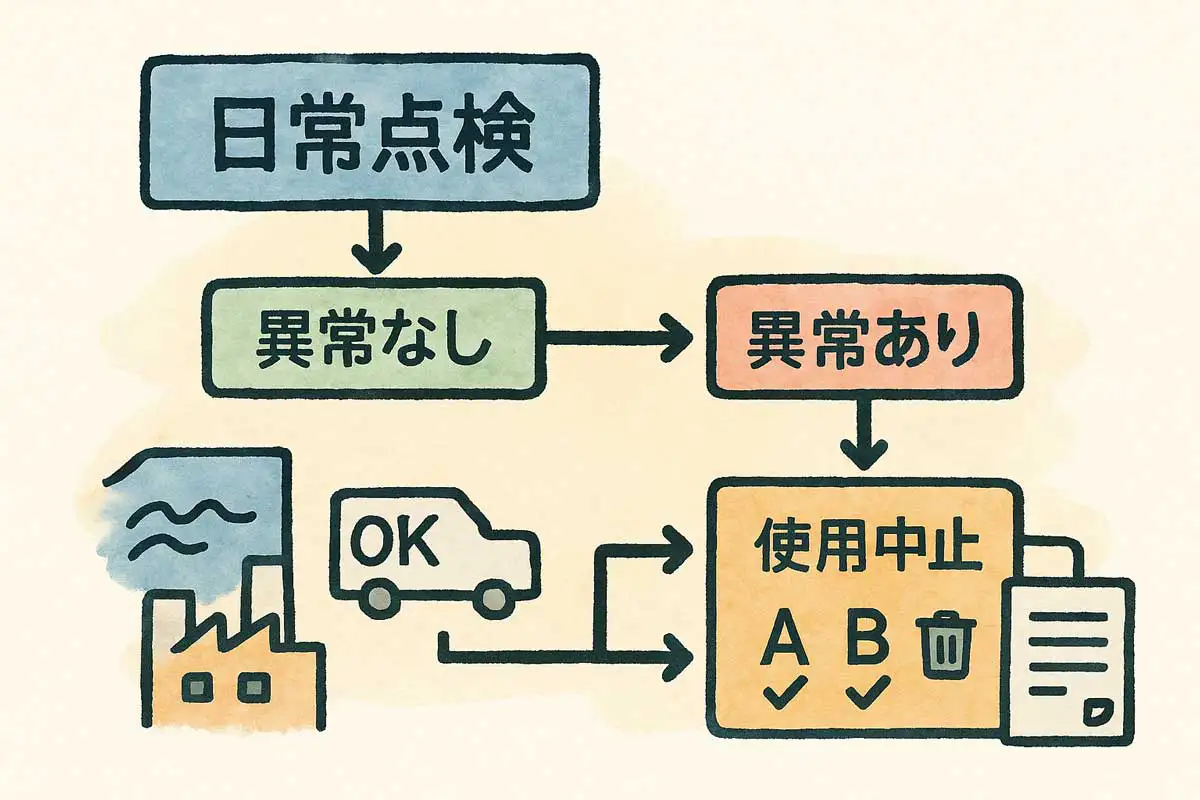

- 「著しい損傷・変形又は腐食のあるものを使用してはならない」

- 「組立後・作業開始前・悪天候後などに点検し、異常があれば使用を中止」

といったルールが定められています。

(参照:労働基準監督署 足場に関する労働安全衛生法上の規定について)

つまり、

“何年使ったか” ではなく “今安全かどうか” が法令の焦点

ということです。

2-2. 国税庁の「法定耐用年数」とは

一方で、税務上は**減価償却のための「法定耐用年数」**が別に存在します。

- 足場材は「工具」のうち「金属製柱及びカッペ」に区分

- 法定耐用年数は 3年 が適用されるケースが多い

(参照:中央ビルド 足場の耐用年数は?安全性確保のために知っておくべきこと)

これはあくまで**会計上の話(何年かけて経費に落とすか)**であって、

「3年経ったら安全上使えない」という意味ではありません。

2-3. 「安全」と「会計」をセットで考える

現場監督の佐藤さん目線で整理すると、次のようなイメージです。

- 安全面:安衛則・経年仮設機材の管理指針・仮設工業会指針をベースに「状態」で判断

- 会計面:3年償却を一つの目安にしつつ、実際の使用年数は現場ごとに調整

私の事務所では、**「税務上は3年償却/現場では8年前後で計画的に更新」**という2階建てで説明することが多いです。

元請けの安全監査でも、この整理をしておくと話が早くなります。

無料ダウンロード

クサビ足場「耐用年数チェックシート&点検記録テンプレ(PDF/Excel)」

無料PDFチェックシートをダウンロード

無料版 Excel(FREE)をダウンロード

(Excel用マニュアル)を見る

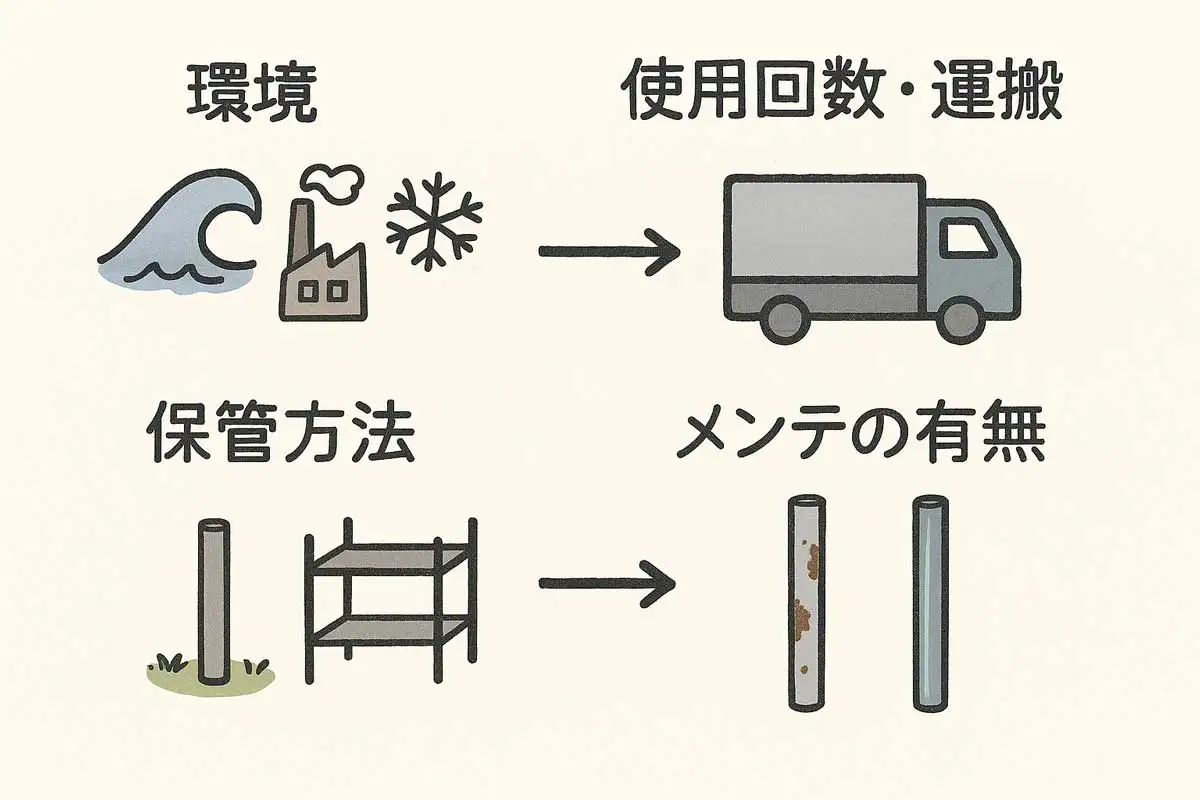

3. 耐用年数を縮める4つの劣化要因

要約:同じ年数でも、環境・保管・使い方によって寿命は大きく変わります。

“年数だけ”で議論するのではなく、「どんな使われ方をしてきたか」をセットで見ていくことが大事です。

3-1. 環境(海沿い・工業地帯・雪国など)

- 海沿い・塩害地域 → サビの進行が早い

- 工業地域 → 化学物質・粉じんで腐食が加速

- 豪雪地域 → 雪荷重・凍結による変形・塗膜剥離

私が見た中で一番傷みが早かったのは、海から数百メートルのリフォーム現場をぐるぐる回していたヤードです。

5年目でも、保管方法次第では内陸の10年ものより傷んでいる、ということもありました。

3-2. 使用回数・運搬頻度

- 現場転用が多い

- 荷下ろしで投げ下ろす

- トラックで何度も長距離移動

こうした条件が重なると、クサビ受け部・端部の打痕・曲がりが一気に増えます。

3-3. 保管方法

- 直置きで地面からの湿気をモロに受ける

- 雨ざらし・日射直撃

- 雑然と積み上げて、曲がりやすい状態

逆に、枕木+ラック+屋根付き保管ができているヤードは、同じ年数でも“見た目年齢”が全然違います。

3-4. メンテナンスの有無

- 高圧洗浄での洗浄・泥落とし

- 早期の補修(軽微なサビを放置しない)

- 年次の仕分け(A材/B材/廃棄候補)

「まだ使えるけどB材に格下げ」「次の点検で廃棄候補」など、グラデーションを付けて管理することで、

「ある日まとめて大量廃棄」という最悪パターンを避けられます。

4. クサビ足場の点検方法|日常・定期・特別点検

要約:耐用年数は“点検の質”で決まると言っても過言ではありません。

2025年現在、安衛則や厚労省の指針でも「使用前・組立後・悪天候後」の点検が強く求められています。

(参照:足場に関する労働安全衛生法上の規定について)

4-1. 日常点検(使用前・組立後)

現場で最低限チェックしておきたい項目をまとめると、次のようになります。

| チェック項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 支柱の曲がり・座屈 | 肉眼で分かる曲がり/芯ズレがないか |

| クサビ受け部・コマ部の損傷 | 割れ・欠け・変形・ガタつき |

| 床付き布わく・踏板の変形・割れ | たわみ過大・端部の欠け・滑り止めの摩耗 |

| ブラケットの接合部 | 締結状態・ガタつき・溶接部のひび |

| サビ・腐食 | 赤サビ・白サビ・孔あきがないか |

私は、**「写真に撮ったときに不安になる部材はアウト」**というルールで若手と共有しています。

点検票と写真がセットになっていると、監査でも説明しやすくなります。

4-2. 年次点検・ヤード点検

- 使用年数の長い部材(目安:8年以上)については、サンプリングで詳細点検・荷重試験を行うことが推奨されています。

- ヤード単位で、A材(良好)/B材(要注意)/廃棄候補に仕分け。

※なお、使用年数が長い部材については、法令で「○年以上」という明確な基準はありません。

ただし、私の現場経験では、使用から7〜10年程度経過した部材は、外観点検だけでなく“サンプリングによる詳細点検”を行う会社が多いのが実情です。特にブラケット・コマ周り・溶接部は、内部腐食や摩耗が表面に出にくいため、

転用回数が多いロットだけでも抽出して測定・荷重試験を行うと安全側に寄せられます。

ただし最終判断は、元請・安全管理者・レンタル会社・労基署等と協議して決定してください。

4-3. 特別点検(悪天候・地震後)

- 台風・強風後

- 大雨・積雪後

- 中震以上の地震後

には、安衛則上も特別な点検が求められます。

現場では「とりあえず作業再開」になりがちな場面ですが、ここで一呼吸置けるかが事故防止のカギです。

5. メンテナンスと保管のコツ|寿命を「伸ばす」ためにできること

要約:ちょっとした保管と清掃の工夫だけで、寿命は2〜3年変わります。

メンテが行き届いた足場は、現場からも“ちゃんとしてる会社だな”と見られます。

5-1. 清掃・洗浄

- 現場から返却されたら、泥・モルタル・塩分を可能な範囲で除去

- 高圧洗浄が理想だが、最低限ブラシ清掃だけでも効果あり

- 溶接部・クサビ部にたまったサビを放置しない

5-2. 補修と塗装

- 軽微なサビ → 早めに防錆塗料でタッチアップ

- 大きな腐食・肉厚減少 → 補修ではなく廃棄判断

5-3. 保管方法

- 地面からの湿気を避ける(枕木・ラックを使用)

- 直射日光・雨ざらしを避ける(屋根付き・シート掛け)

- 種類ごとに分けて保管し、荷重が偏らないように積む

私が関わったヤードで、**「ラックを導入しただけで廃棄率が目に見えて下がった」**という例がありました。

投資額はかかりますが、長期的には完全にペイする施策だと思います。

6. ケーススタディ:寿命を読み違えた現場/守り切った現場

要約:同じ“10年もの”でも、運用次第で事故のリスクは大きく変わります。

ここでは、私が関わった2つの真逆の事例を紹介します(実案件を元に一部加工)。

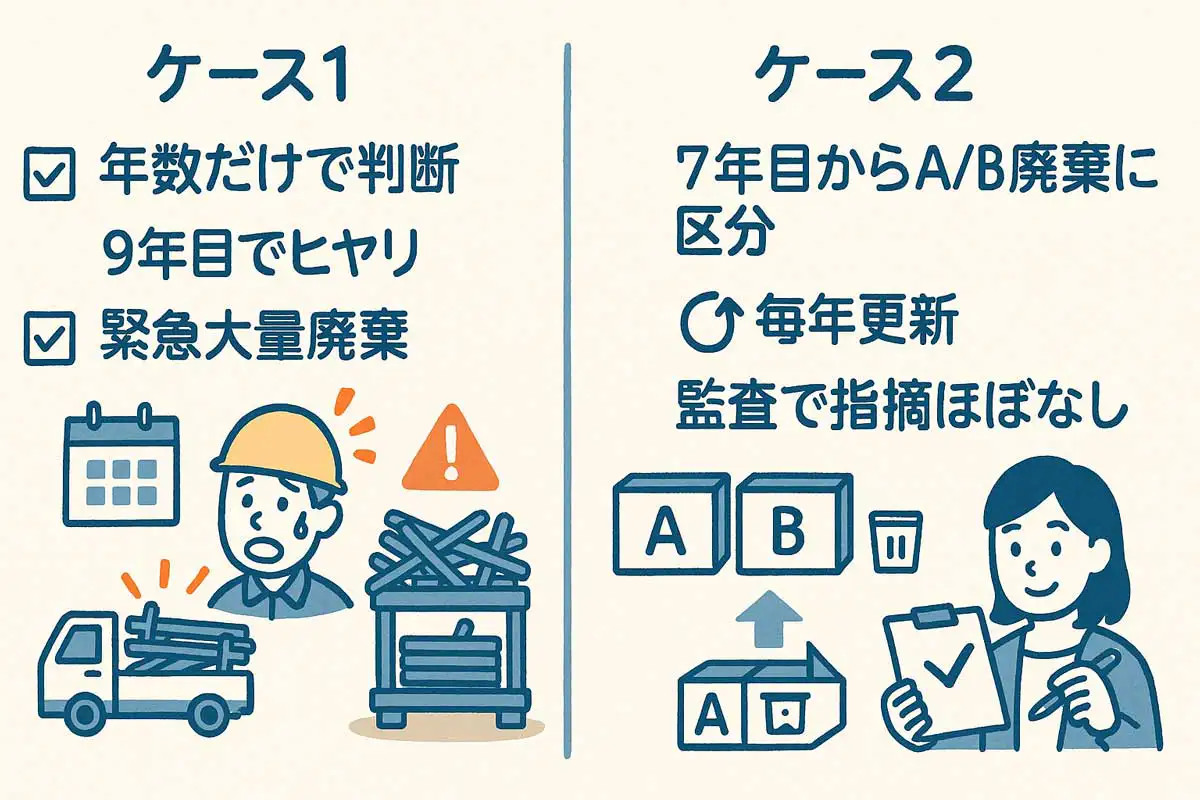

6-1. ケース1:年数だけで「まだいける」と判断してヒヤリ

- ヤードの足場材:導入から約9年

- 海沿いリフォーム現場を中心にハードに転用

- 「まだ10年経ってないから大丈夫」と交換を先送り

結果として、

- 床付き布わくの端部が曲がり、屋根工事中に局部的なたわみが発生

- 職長が違和感に気づき、作業中断 → 重大事故は回避

- その後、緊急で約2割の部材を廃棄・入れ替え

「年数だけで判断する怖さ」を、現場全員で共有するきっかけになりました。

6-2. ケース2:7年目から計画的に“世代交代”した現場

別の会社では、

- 7年目から、年1回のヤード点検でA材/B材/廃棄候補を区分

- B材は低リスクの仮設構台などに用途を限定

- 毎年1〜2割ずつ新材に更新

この会社は、安全監査でも足場材の指摘がほとんど出ません。

現場監督としても、「この会社の足場は状態がいいから安心」という感覚を持ちやすく、職人さんの信頼にもつながっています。

ケース2は「A・B・廃棄の区分運用」で計画的に更新されています。

7. ダウンロード資料と現場ツールの使い方(CTA)

要約:毎回ゼロから判断しようとすると、どうしてもモレやムラが出ます。

「チェックシート」「Excel」「写真テンプレ」をセットで持っておくと、耐用年数の判断も標準化できます。

ここでは、この記事と相性の良いダウンロード資料を想定しておきます。

私の事務所でも、Excel+PDF+写真フォルダの3点セットを基本形にしています。

「やっています」ではなく「やっていた証拠がある」状態を作るイメージです。

耐用年数の判断を「数値で見える化」する実務ツール【無料PDF+Excel/将来PRO版あり】

この記事の内容をそのまま反映した、現場監督・職長・設計者向けの実務チェックツールです。 毎回ゼロから判断するより、「チェックシート+Excel+写真テンプレ」で標準化するほうが確実です。

- 無料PDF|耐用年数チェックシート(A4・1枚)

支柱・コマ・溶接・踏板などの劣化状態を一覧化。「継続/要注意/廃棄」を記録できます。 - 無料Excel|年次点検テンプレート(FREE版)

購入年・使用回数・A/B/廃棄判定を自動整理。廃棄候補の抽出もフィルターで一発。 - 点検記録+写真テンプレ(近日PRO版)

スマホ写真と点検結果を紐づけて保存。強風後の特別点検の履歴管理まで対応予定。

すべて、この記事で解説した

「年数ではなく状態で判断」 「支柱・コマの劣化を早期に可視化」

という考え方を組み込んだチェックロジックになっています。

※ リンククリックは GA4 の「download」イベントで自動計測できます。

8. FAQ(3〜6)

A. 法律上「○年で廃棄」という決まりはありませんが、一般的には8〜10年前後を一つの目安にしつつ、環境・使用頻度・保管状態を見て判断することが多いです。腐食や変形があれば、年数に関係なく即交換です。

(参照:安衛則 第560条:損傷・変形・腐食した部材の使用禁止)

A. いいえ。3年というのはあくまで税務上の減価償却年数であり、安全上の使用期限ではありません。使用の可否は、安衛則や経年仮設機材の管理指針に基づき、損傷・変形・腐食の有無で判断します。

(参照:国税庁 他人の建物に対する造作の耐用年数)

A. 法令上、「何年ごとにヤード点検をしなければならない」といった具体の年次ルールはありません。ただし、経年仮設機材の管理指針や仮設工業会の指針では、長期使用部材についてサンプリングによる性能確認が推奨されており、実務上は年1回程度のヤード点検を行う会社が増えています。

(参照:労働安全衛生規則 第567〜570条「足場の点検・点検記録 等」)

A. 足場の点検記録は、少なくともその足場を使用している期間中は保存しておくことが望ましいです。行政指導や事故調査の際には、「誰がいつ何を点検したか」を示す記録が重要なエビデンスになります。エクセルやPDFでクラウドに保管しておくと安心です。

(参照:ISHIDA DESIGN OFFICE イシダデザインオフィス)

内部リンク

9. まとめ|安全とコストを両立する「耐用年数」の考え方

最後に、この記事のポイントを5つに絞ってまとめます。

- クサビ足場には「法定の使用年数」はなく、状態と環境で判断する。

- 税務上は「金属製柱及びカッペ」として3年償却だが、これは会計上の目安であり、安全とは別物。(Chuo Build)

- 環境・使用頻度・保管方法・メンテナンスの4要素が、実際の寿命を大きく左右する。

- 使用前・組立後・悪天候後などの点検を徹底し、年次点検でA材/B材/廃棄候補を仕分ける。(jsite.mhlw.go.jp)

- Excelやチェックシートで「耐用年数の判断」を仕組み化すれば、安全とコストの両方を守りやすくなる。

おわりに:現場の安全とコスト削減、スムーズな作業のために

足場って、「ちゃんとしていて当たり前」なんですよね。

だからこそ、うまくいっているときほど評価されにくくて、何かあったときだけ一気に責任がのしかかる……現場監督にとっては、なかなか割に合わないポジションだと感じることもあると思います。

でも、耐用年数・点検・メンテナンスをきちんと押さえた足場計画は、確実に現場を助けてくれます。

- 職人さんが安心して動ける

- 元請・監理への説明がしやすい

- 余計なトラブルに時間を取られない

結果として、あなた自身の心の余裕や、現場の雰囲気の良さにもつながっていきます。

この記事が、佐藤さんのような現場監督の方にとって、

- 「あ、うちの足場も一度ちゃんと棚卸してみようかな」

- 「次の現場は、耐用年数の話もちゃんと計画に入れておこう」

そんな一歩を踏み出すきっかけになってくれたら、とても嬉しいです。

そして、「またISHIDA DESIGN OFFICEの記事を読みたいな」と思ってもらえるように、これからも現場のリアルに寄り添った内容を発信していきます。

もしこの記事が少しでもお役に立ったと感じたら、別の記事も覗いてみてください。きっとどこかで、今の悩みとつながるヒントが見つかるはずです。

参考・出典リスト(省庁・規格・メーカーなど)

- 厚生労働省「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」(参照:労働安全衛生規則(足場は 564〜571条))

- 労働基準厚生労働省「足場に関する労働安全衛生法上の規定について」

- 仮設工業会「くさび緊結式足場に関する技術資料・安全施工指針」

- 国税庁「減価償却資産の耐用年数表(工具・金属製柱及びカッペ)」

- 足場材・仮設機材メーカー各社のQ&A・技術資料(杉孝・中央ビルド工業など)(Sugiko)

※最終更新日:2025年11月22日

👤この記事の執筆者/監修

ISHIDA DESIGN OFFICE

代表 I.D.O(仮設設計技術者/足場組立作業主任者)

- 建設業歴30年以上、仮設設計・点検・講義実績多数・仮設設計技術者

- 厚労省・仮設工業会の最新基準に基づき執筆

仮設設計・CAD作図・構造チェックのご依頼はこちら:

ISHIDA DESIGN OFFICE 公式サイト